序文・五十音順にまとめた

堀口尚次

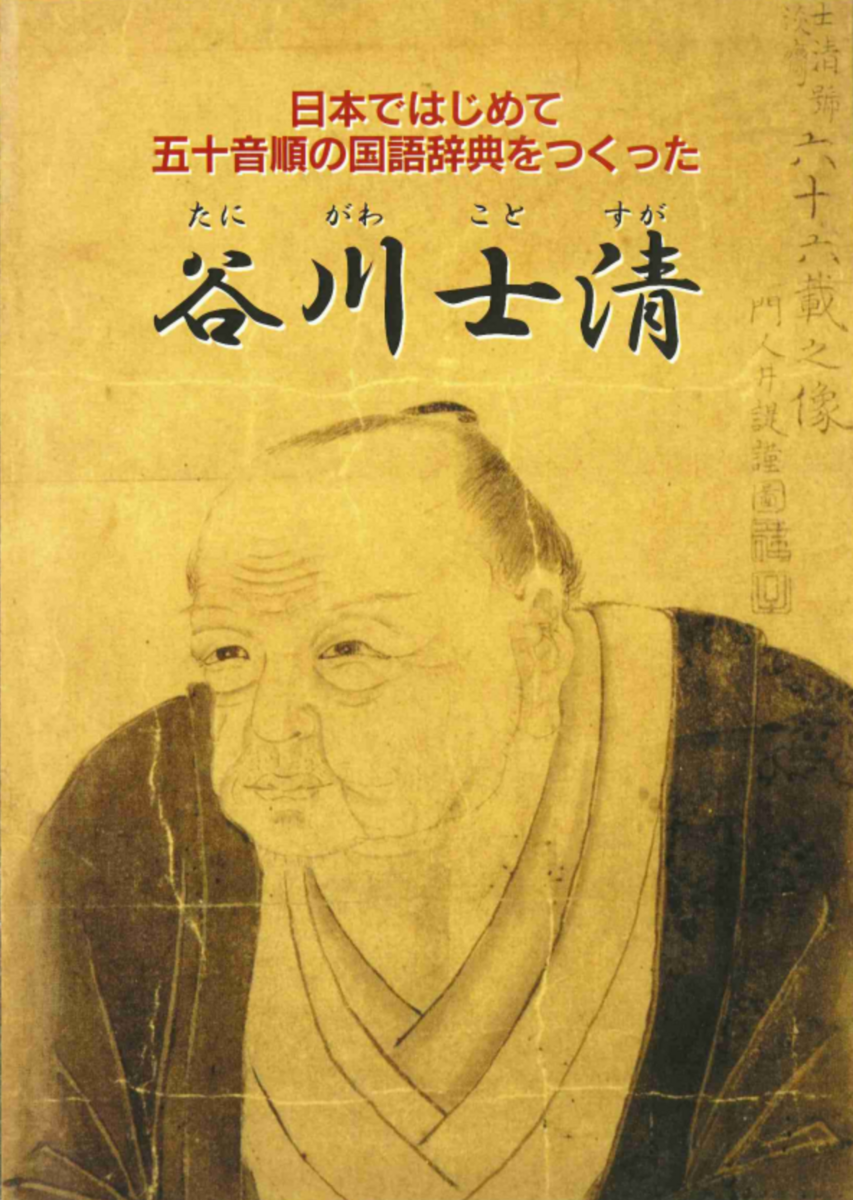

谷川士清(ことすが)〈宝永6年- 安永5年〉は、江戸時代の国学者である。通称は養順。字は公介。号は淡斎。

伊勢国の津〈現、三重県津市〉の医者の家に生まれる。京都に出て医学を学ぶ傍ら、玉木正英〈神道家〉から垂加(すいか)神道を学ぶ。津に帰郷後、医業に精を出す一方で、家塾「洞津谷川塾」を開いて門人を指導したほか、道場「森蔭社」を設けて神道を教授した。また、有栖川宮熾仁(ありすがわのみやよりひと)親王から和歌を学ぶなど、独学で国学を研究した。

宝暦事件・明和事件によって竹内式部〈神道家・尊皇論者〉が処罰されると、親しい交流のあった士清も嫌疑をかけられたが、士清は藤堂高朗(たかほら)の助けで事なきを得た。しかし、士清が『読大日本史私記』で『大日本史』における誤りを一つ一つ痛烈に批判したことで、藤堂高嶷(たかさと)により士清は津以外の土地への出国を禁止され、長男の士逸は津への入国を禁止されたことにより、直接の学統は廃れていくことになった。

安永4年5月、古世子明神〈現津市押加部町・谷川神社〉の境内に「反古塚」を建て、そこに草稿類を埋納した。墓所は津市押加部町の福蔵寺。

『日本書紀通証』は『日本書紀』全体にわたる詳細な注釈であり、『日本書紀』を正確に解釈することで国体を明確にするという意図に基づいている。このことは士清自身が「例言」の中で「儒典梵書ヲ引用スルハ、要ハ字義ヲ証ス」と述べているように、一字一字について多くの出典を引用した訓詁(くんこ)〈儒教の経典に出てくる難解な語句の意味を解釈・説明〉からも窺える。このような出典を明記した訓詁注釈の徹底は、中世期ににおいて見られなかった客観的かつ実証的な研究の展開に繋がり、神秘的解釈を打破して体系的な形を整えるに至った。

士清が国語学史上に残した功績は大きい。『日本書紀通証』第1巻に附録として収録した動詞活用表「和語通音」は、本居宣長の学統における活用研究に影響を与えた。とりわけ五十音順に配列された本格的な国語辞典『和訓栞(わくんのしおり)』の編纂は、現代に繋がる国語辞典の祖型を確立した。

津城址の東、国道23号線脇の歩道に「谷川士清」の銅像がある。

※筆者撮影