序文・双子であることは隠された

堀口尚次

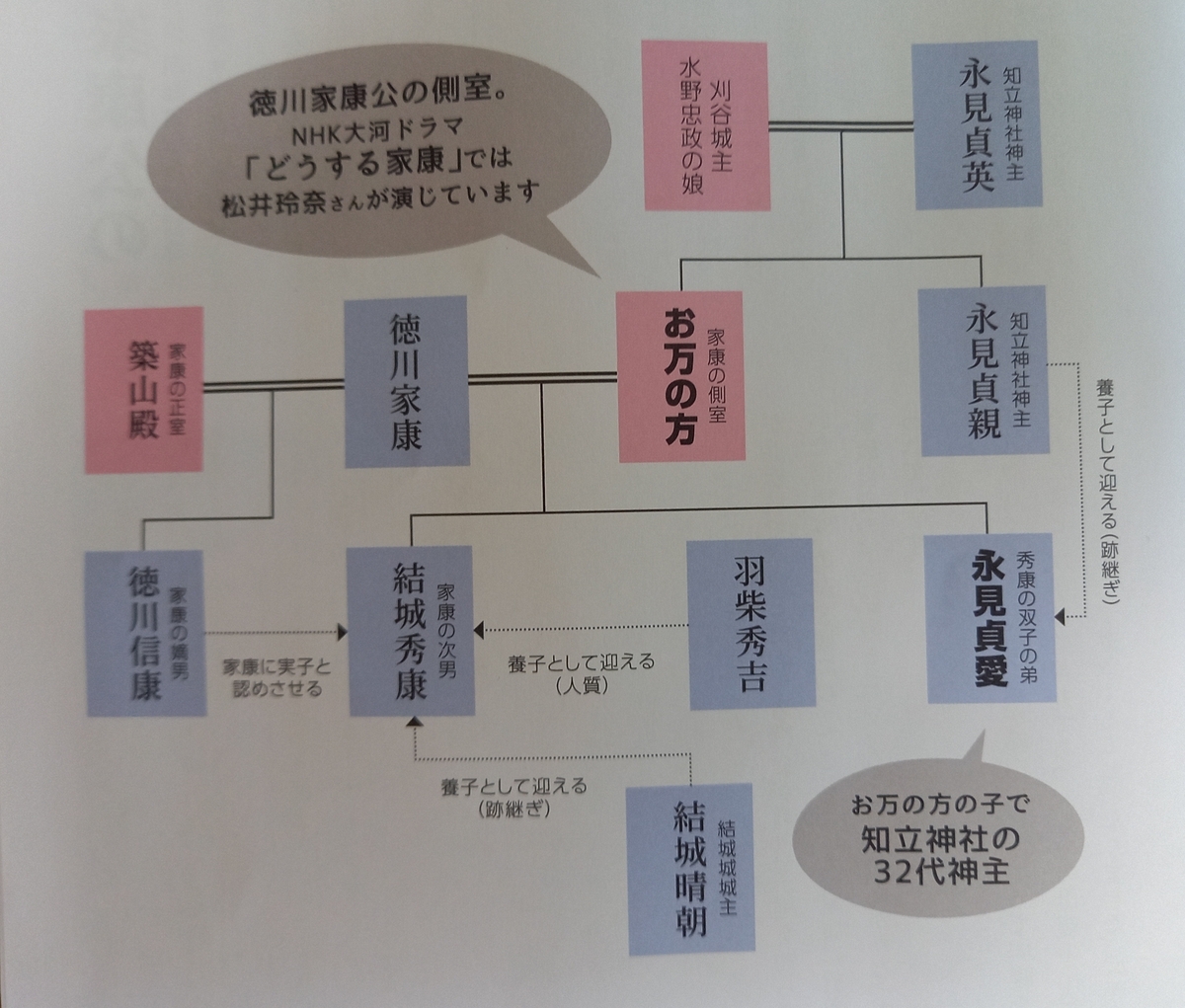

徳川家康の次男は、正室の築山殿の侍女をしていた「於古茶(おこちゃ)〈於萬(おまん)の方・小督局(こごうのつぼね)・長勝院〉」が産んだ「於義伊〈後の結城秀康〉」だが、築山殿が於古茶を側室として認めなかったので、於義伊は当初は家康の子供としても認めてもらえなかった。

築山殿と家康の子〈長男〉松平信康が、織田信長から武田信玄との密通疑惑を掛けられ自害に追い込まれた後、家康は於義伊を実子と認めるが、小牧長久手の戦いの経緯から、於義伊は羽柴秀吉の養子〈実質は人質〉とされ、秀吉の「秀」と家康の「康」から「羽柴秀康」となった。その後秀吉と淀殿の間に秀頼が誕生し、秀吉により秀康は下総国の結城晴(はる)朝(とも)の養嗣子(ようしし)〈婿養子〉となり、結城秀康となった。

一方で於古茶は、天文17年、三河国池鯉鮒明神の社人・永見貞英(ながみよしひで)の娘として誕生する。また、『知立市史』では於古茶の母を水野忠政〈徳川家康の母・於代の方の父〉の娘としているので、於古茶の母と於大の方は姉妹となり、於古茶と徳川家康は従兄弟の関係になる。

家康の子を妊娠した於古茶は重臣の本多重次の差配により宇布美村〈現浜松市中央区雄踏町〉の中村家で出産にいたっている。中村家の庭に於義伊の後産〈胎盤〉を埋めたとされる場所〈胞衣塚〉がある。

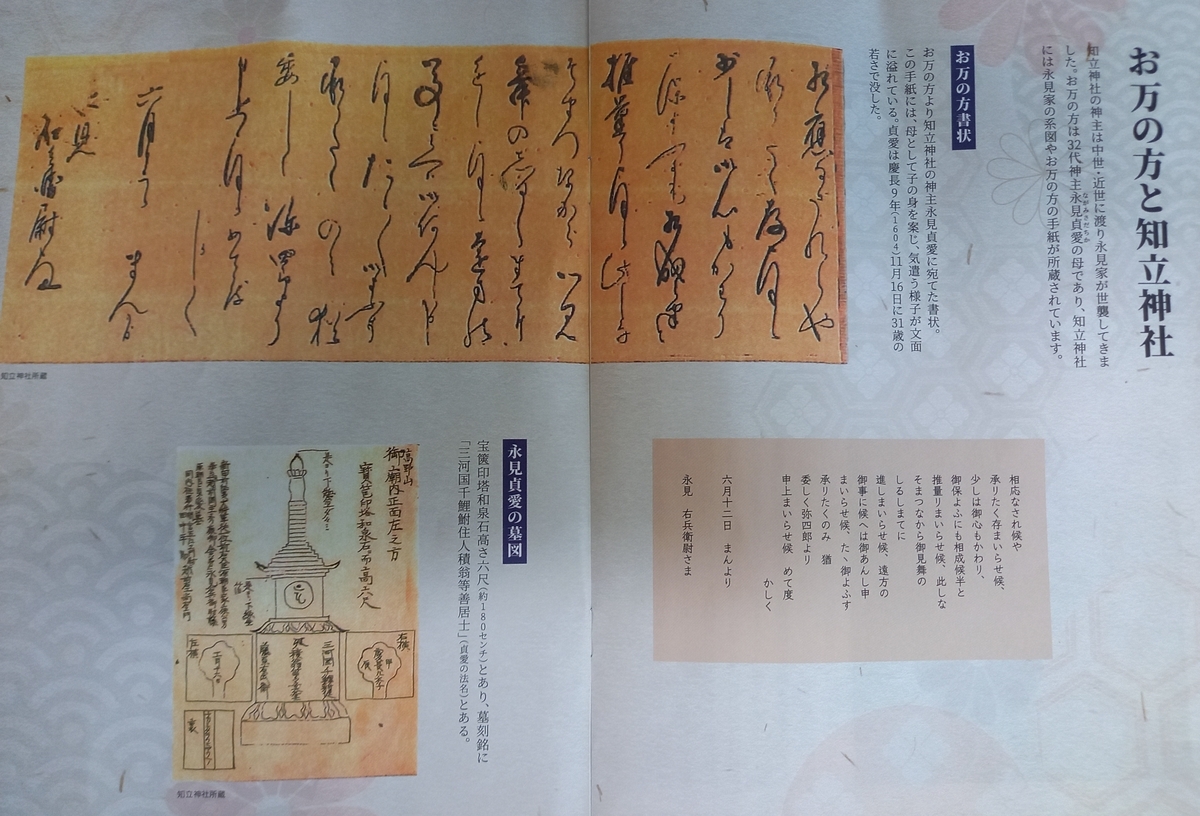

於古茶は、はじめ徳川家康の正室・築山殿の奥女中で、家康の手付となり、於義伊〈のちの結城秀康〉を産んだとされるが、家康が永見氏を臣従させたときに於古茶〈後の長勝院〉を仕えさせることを約束させ、元亀三年に浜松城に仕え、於義伊を産んだともされる。この時、双子であったといわれ、俗に永見貞愛(さだちか)がもう一人にあたるという。知立神社には、長勝院が貞愛の容体を心配して送った手紙が残されている。

当時は「犬畜生と同じ双子腹」が忌み嫌われていたため家康から実子として認められず、彼は夭折したことにして、母〈於古茶・長勝院〉の実家である永見家に預けられ、そこでそのまま育った。永見氏として育った貞愛は、知立神社の神職を伯父の永見貞親から譲り受けたが、慶長9年に死去。享年31。

令和5年に愛知県知立市の知立神社に、双子を抱いた於古茶「於万の方像」が建立された。隣接する総持寺には「於萬之方誕生地」の石碑も建つ。

※筆者撮影